Low Code ist mehr als nur ein Trend. Low-Code-Entwicklung bietet in Zeiten von Fachkräftemangel und zunehmender Digitalisierung eine flexible und ressourcenschonende Möglichkeit, Software zu entwickeln.

Wer heute wettbewerbsfähig bleiben will, muss agil auf Kundenwünsche reagieren. Unternehmen nutzen Low Code als strategisches Werkzeug um digitale Lösungen effizient und zeitnah zugänglich zu machen.

Inhalt

- Was versteht man unter Low Code?

- Wenn Fachanwender zu Entwicklern werden: Citizen Developer im Fokus

- Welche Vorteile bietet Low Code?

- Was ist der Unterschied zwischen Low Code, No Code und dem klassischen High Code?

- Welche Einsatzbereiche und Tools gibt es?

- Der ADITO Designer: Low-Code-Customizing direkt im System

- Einstieg und erste Schritte: Wie kann ich Low Code für mein Unternehmen nutzen?

- Fazit: Low Code als strategischer Erfolgsfaktor

Was versteht man unter Low Code?

Low Code ist ein Entwicklungsansatz. Er beschreibt die Methode, Software mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu erstellen, hauptsächlich durch visuelle Modellierung, Drag-and-Drop-Funktionalitäten und wiederverwendbare Komponenten. Anstatt jede Funktion manuell zu codieren, nutzen Unternehmen sogenannte Low-Code-Plattformen, um Prozesse digital abzubilden, Workflows zu automatisieren und individuelle Anwendungen schneller bereitzustellen.

Ziel ist es, die Lücke zwischen Fachbereichen und IT zu schließen: Auch Mitarbeitende ohne tiefgehende Programmierkenntnisse (sog. Citizen Developer) können mitwirken – unter klarer Governance der IT.

Wenn Fachanwender zu Entwicklern werden: Citizen Developer im Fokus

Mit dem Aufkommen von Low Code finden zunehmend Citizen Developer Zugang zur Softwareentwicklung. Diese nicht-traditionellen Entwickler stammen oft aus Fachbereichen (z. B. Marketing, Vertrieb), die schnell passende Anwendungen für ihre Aufgaben benötigen.

Citizen Developer: Die wichtigsten Vorteile im Überblick

- Entlastung der IT-Abteilung: Citizen Developer übernehmen einfache bis mittlere Entwicklungsaufgaben selbst. Dadurch wird die IT weniger mit operativen Anfragen belastet und kann sich auf strategische Themen konzentrieren.

- Schnellere Umsetzung von Anforderungen: Fachabteilungen kennen ihre Prozesse selbst am besten. Wenn sie diese eigenständig digitalisieren können, verkürzt das Entscheidungswege und reduziert Abstimmungsschleifen – die Time-to-Solution sinkt deutlich.

- Höhere Prozessnähe und Praxistauglichkeit: Da Citizen Developer direkt aus dem Arbeitskontext heraus entwickeln, entstehen Lösungen, die exakt auf die täglichen Anforderungen zugeschnitten sind – ohne unnötige Komplexität oder Praxisferne.

- Förderung von Eigenverantwortung und Innovation: Low-Code-Tools geben Mitarbeitenden die Möglichkeit, Ideen direkt umzusetzen. Das stärkt die Innovationskultur, macht Digitalisierung greifbar und fördert eigenverantwortliches Handeln.

- Geringere Schulungs- und Entwicklungskosten: Low-Code-Plattformen sind so gestaltet, dass keine tiefgreifenden Schulungen in Programmiersprachen nötig sind. So können Citizen Developer schnell produktiv werden, ohne langwierige Weiterbildungen.

- Skalierbarkeit durch Multiplikation: Je mehr Citizen Developer aktiv sind, desto schneller kann ein Unternehmen Digitalisierungsvorhaben umsetzen – dezentral, flexibel und in vielen Bereichen parallel.

- Transparenz und Dokumentation: Viele Low-Code-Plattformen – wie der ADITO Designer – ermöglichen eine visuelle, nachvollziehbare Modellierung. Das erleichtert das Onboarding, die Übergabe an die IT oder die spätere Weiterentwicklung erheblich.

Der Aufstieg der Citizen Developer

Mit der Verbreitung von Low-Code/No-Code entstehen neue Rollen in Unternehmen: Citizen Developer – also Fachanwender, die eigene Anwendungen für ihre Aufgaben entwickeln. Sie kennen die Geschäftsprozesse im Detail und können schnell Lösungen bauen – etwa im Vertrieb, Marketing oder Controlling.

Damit das funktioniert, braucht es:

- Klare Governance-Regeln – Richtlinien zu Rollen, Verantwortlichkeiten, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

- Geeignete Plattformen – Benutzerfreundliche Low-Code- mit Integrations- und Sicherheitsfunktionen.

- Schulungen und Enablement – Training für Citizen Developer zur Plattformnutzung

- Qualitätssicherung – Prozesse für Testing, Freigabe und Dokumentation der erstellten Anwendungen.

- Klare Zieldefinition – Abgleich der entwickelten Anwendungen mit den strategischen Unternehmenszielen.

- Change Management – Förderung einer Kultur, die Eigeninitiative, Innovation und Experimentierfreude unterstützt.

Welche Vorteile bietet Low Code?

- Beschleunigte Time‑to‑Market: Unternehmen können neue Ideen schneller testen und umsetzen und dies als Wettbewerbsvorteil nutzen. Anwendungen können innerhalb weniger Tage oder Wochen statt Monaten entstehen.

- Kosteneffizienz: Weniger Coding-Aufwand bedeutet weniger Ressourcenverbrauch und schnellere Ergebnisse. Durch kürzere Entwicklungszyklen, weniger externe Programmierleistungen und effizientere Prozesse sinken die Gesamtkosten für die Erstellung und Pflege von Anwendungen.

- Flexibilität und Agilität: Schnelle Anpassung nach Feedback durch iterative Entwicklung. Da die Software „schrittweise“ erstellt wird, kann Feedback früh eingeholt und auf eventuelle Änderungen reagiert werden.

- Cross-funktionale Zusammenarbeit: Fachabteilungen und IT arbeiten Hand-in-Hand direkt im Tool. Low-Code erleichtert die Kommunikation, da Prototypen schneller erstellt und Anforderungen visuell dargestellt werden können.

- Skalierbarkeit: Plattformen wachsen mit – von kleinen Projekten bis zur Enterprise-Anwendung.

- Integration mit bestehenden Systemen: Moderne Low-Code-Plattformen bieten Schnittstellen und Konnektoren, um Anwendungen nahtlos in bestehende IT-Landschaften und Datenquellen einzubinden.

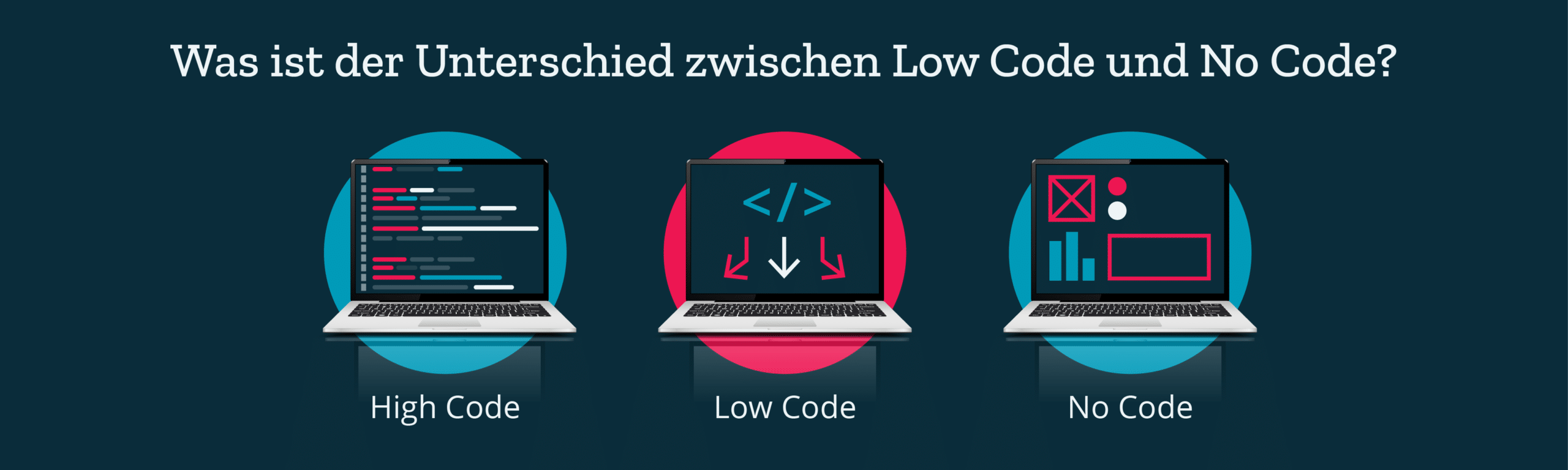

Was ist der Unterschied zwischen Low Code, No Code und dem klassischen High Code?

Low Code erlaubt grafische Entwicklung mit optional erweiterbarem Quellcode – ideal für Entwickler und Fachabteilungen gemeinsam.

No Code hingegen bietet ausschließlich visuelle Bausteine ohne Codezugriff – vollständig auf Drag‑and‑Drop ausgerichtet, besonders geeignet für Fachanwender ohne IT-Hintergrund, aber weniger flexibel bei individuellen Anforderungen.

| Low-Code | No-Code | High-Code | |

| Anwender | Citizen Developer | Mitarbeiter ohne IT-Kenntnisse | Entwickler:innen |

| Komplexität | Mittel | Niedrig | Hoch |

| Customizing | Teilweise erweiterbar mit Code | Gering, stark vorgefertigt | Maximale Kontrolle und Individualisierung möglich |

| Einsatzbereiche / Beispiele | Individuelle Geschäftsanwendungen (z.B. Urlaubsanträge, Spesenabrechnung, etc.), CRM-Anpassungen, Prozessautomatisierung | Einfache interne Tools, Formulare, Umfragen, kleine Websites | Komplexe und maßgeschneiderte Software, Hochskalierbare Apps, branchenspezifische Lösungen |

Welche Einsatzbereiche und Tools gibt es?

Immer dann, wenn es darum geht, schnell und effizient ein passendes Tool zu erstellen, dann kommt Low Code zum Einsatz. Gelungene Low-Code-Plattformen funktionieren durch grafische Komponenten und bieten bei Bedarf Zugriff auf benutzerdefinierten Code – ideal für maßgeschneiderte Unternehmensprozesse.

Häufige Anwendungsbereiche:

- CRM‑Automatisierung: Erstellung individueller Leads‑Management‑Prozesse oder Dashboards ohne IT-Aufwand.

- Interne Tools: Urlaubsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Self-Service-Formulare.

- Workflow-Automatisierung: Approval-Prozesse oder Statusmeldungen (z. B. bei Bestellungen).

Der ADITO Designer: Low-Code-Customizing direkt im System

Der ADITO Designer ist das Herzstück des Low-Code-Customizings innerhalb der ADITO Plattform. Er ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Lösung ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse an individuelle Anforderungen anzupassen – visuell, intuitiv und effizient. Geschäftsprozesse, Dashboards, Auswertungen oder Schnittstellen lassen sich damit schnell umsetzen, automatisieren und jederzeit erweitern.

Ob individuelle Workflows, eigene Datenstrukturen, Berichte oder komplexe Integrationen – der ADITO Designer bietet über 30 vorgefertigte Komponenten sowie eine grafische Entwicklungsumgebung, in der Teams kollaborativ arbeiten können. Anpassungen bleiben dabei vollständig upgradefähig, was eine langfristige Investitionssicherheit garantiert.

Dank Low Code entsteht ein CRM-System, das sich exakt an bestehende Prozesse anpasst – ohne dabei die Vorteile einer Standardlösung aufzugeben. So vereint ADITO maximale Flexibilität mit höchster Zukunftssicherheit.

Rapid Development: Anpassungen in Rekordzeit

ADITO verfolgt eine klare Rapid-Development-Philosophie. Änderungen können in kürzester Zeit umgesetzt und direkt im Live-System getestet werden. Das verkürzt nicht nur Projektlaufzeiten, sondern erlaubt es Unternehmen auch, iterativ zu arbeiten und somit kontinuierlich zu optimieren.

Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern: Flexibel und partnerschaftlich

Durch die zentrale Entwicklungsumgebung können sowohl ADITO selbst als auch Partnerunternehmen und Kunden direkt auf das System zugreifen und es individuell konfigurieren – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen mit spezifischen Anforderungen.

- Kundenkönnen ihre Lösung selbst weiterentwickeln, anpassen und neue Module erstellen.

- Partnerbringen ihre Branchenexpertise ein und begleiten Einführung, Schulung und Customizing.

- ADITOstellt zentrale Tools, Know-how und Community-Plattformen zur Verfügung und setzt auf gemeinsame Weiterentwicklung.

Low Code als strategische Stärke im CRM-Umfeld

Mit dem Low-Code-Ansatz bietet ADITO weit mehr als nur Standardsoftware. Unternehmen erhalten eine hochgradig anpassbare Plattform, die mit ihren Anforderungen wächst, Prozesse effizient unterstützt und zugleich vollständige Kontrolle über das eigene System ermöglicht.

Ob eigenständige Anpassung, Zusammenarbeit mit Partnern oder Unterstützung durch ADITO selbst – die Low-Code-Philosophie schafft Freiraum für echte Individualität.

Was ist eine Low Code Plattform?

Eine Low-Code-Plattform ist die technologische Grundlage für die Entwicklung per Low-Code-Ansatz. Sie vereint Entwicklungsumgebung, Datenintegration, Workflows, Benutzerverwaltung und Deployment in einem Toolset – idealerweise mit Funktionen für IT-Governance und Versionskontrolle.

Beispiele für zentrale Funktionen:

- Drag-and-Drop-Oberflächen

- Workflow-Designer

- Anbindung an CRM-, ERP- oder Drittsysteme (APIs)

- Benutzer- und Rechteverwaltung

- Deployment per Klick (Cloud oder On-Premises)

Einstieg und erste Schritte: Wie kann ich Low Code für mein Unternehmen nutzen?

- Bedarfsanalyse: Welche Prozesse sollen optimiert werden? Wer sind die Stakeholder?

- Auswahl der passenden Plattform: Kriterien wie Integration, Skalierbarkeit, Preis, Governance.

- Pilotprojekt: Klein anfangen – z. B. Workflow-Automatisierung, Widget oder internes Formular.

- Stakeholder einbinden und Feedback einholen

- Skalierung und Governance etablieren

Fazit: Low Code als strategischer Erfolgsfaktor

Low Code ist weit mehr als nur ein Technologietrend. Es ist ein wirkungsvolles Mittel, um Innovation zu beschleunigen, Fachbereiche zu befähigen und IT-Ressourcen effizienter einzusetzen. Unternehmen, die frühzeitig auf Low-Code-Plattformen setzen, verschaffen sich durch schnellere Umsetzungen, höhere Anpassungsfähigkeit und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.